Erno RENONCOURT

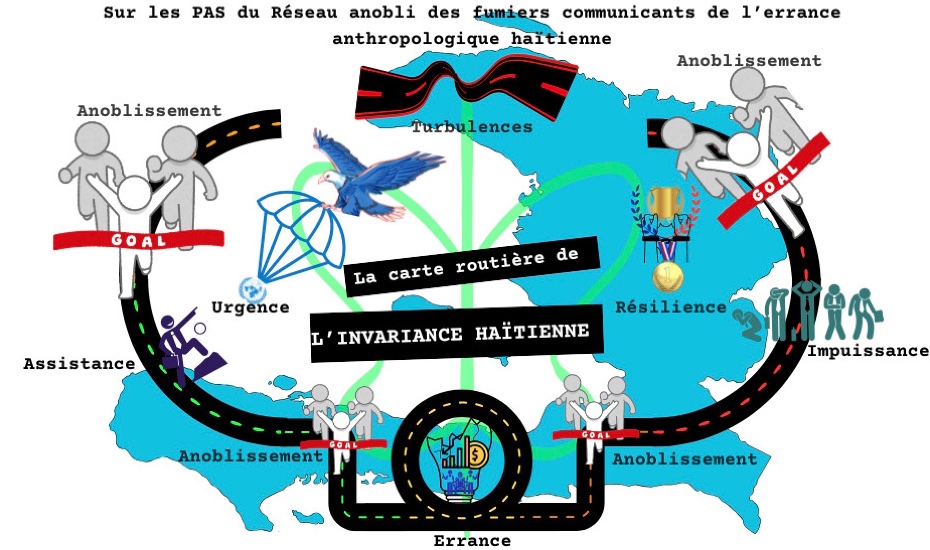

Par cette tribune, nous partageons avec les lecteurs et les lectrices de nos chroniques à charge problématisante une nouvelle incursion dans la pensée insolente. Il s'agit dans le présent cas d'un exercice pédagogique et stratégique dont la finalité est de débiaiser l'enfumage médiatico-académique qui pollue et shitholise l'écosystème haïtien, en le transformant en un vaste étouffoir de la pensée critique et éthique. Étouffoir à triple fonction, puisqu'en amplifiant le brouillard de l'écosystème haïtien, il permet de : 1. Cauchemardiser et de vampiriser le réel social de ce pays, ce qui entraîne une course au déracinement ; 2. Faire errer sa stratégie d'évolution, en obscurcissant le radar de la prospective éthique de sa gouvernance ; 3. Tuer l'intelligence collective, en verrouillant impuissamment sa population sur le totem d'une culture de la résilience. Nous gardons l'illusion qu'il y a, dans cet exercice de ''débiaisage'', des raisons objectives qui donnent force pertinence à cette tribune. Puisse-t-elle donc, malgré sa charge insolente et virulente contre les groupes dominants haïtiens, notamment les réseaux culturels, académiques et médiatiques, susciter l'intérêt de quelques lecteurs et lectrices d'Haïti et aussi d'ailleurs. Puisque tout est relié dans un même engrenage à multiples roues, et que chaque écosystème local ne fait qu'expérimenter un mouvement dégradant d'impuissance pour transmettre de la puissance à l'écosystème global.

1. Les vertus du désenfumage

Nous rappelons à toutes fins utiles que nos provocations, dans leurs virulences et insolences, même si elles ont vocation à déranger, n'ont pas pour autant de dessein de nuisance envers qui que ce soit. Pas même envers ceux et celles qui sont dans notre champ de tir. Bien au contraire, par-delà leur tonalité bruyante et incommodante pour certains, nos raisonnances cherchent à orienter la réflexion stratégique haïtienne vers plus de complexité, pour aider les décideurs, mais aussi les acteurs sociaux, à sortir du culte du simplifié et de la routine confortable. Nous sommes de ceux qui croient que l'acte cognitif est indispensable à l'agir intelligent. Or il ne prend forme qu'à travers ce qui dérange la routine invariante et trouble le confort consensuel. Car c'est en éloignant l'esprit humain de son inertie légendaire et de son penchant pour le ''pragmatisme utilitaire'', que l'acte cognitif le projette vers la quête d'autres possibles, en rupture de tout immobilisme. Ce mouvement intranquille de la pensée est ce vers quoi nous oriente l'enseignement du philosophe Henri Bergson, quand il nous met en garde contre cette irrésistible tendance de l'esprit humain à considérer comme vrai tout ce qui est utile à son confort (Henri Bergson, La Pensée et le mouvant, Flammarion, 2014, p. 241).

Pourtant, au mépris de cet enseignement, l'humanité du XXIème siècle semble plus que jamais être figée dans l'inertie intellectuelle et le conformisme idéologique. Et, par attraction pour l'insignifiance culturelle anoblie, les sociétés actuelles, du Nord au Sud, des shitholes aux mégalopoles, sont devenues de grandes fossoyeuses de la pensée critique, de massifs icebergs d'impensé et de véritables fabriques d'ignorance collective.

Manifestement, comprendre comment se fabrique le processus d'enfumage peut s'avérer être un excellent exercice pédagogique et stratégique. Car c'est par son abondance et par le foisonnement des fumiers qui le produisent que la géostratégie de la déshumanisation, dans l'achèvement de ses finalités, maintient dans l'ombre ce qui éclaire pour mieux faire briller les cendres froides des contre-feux, si propices à la production de ses ambivalences, de ses ambiguïtés et de son double standard. Ainsi, utopiquement, il nous plaît de penser qu'un tel exercice peut être bénéfique pour quelques curieux qui, à tout hasard, s'aventureraient à lire cette caillasserie.

Comme nous disions au début, cet exercice de débiaisage revendique une double vertu.

D'abord, c'est une vertu pédagogique ; puisque, chemin faisant, l'exercice de compréhension, en intelligibilisant le réel local flouté, permettra au collectif haïtien d'apprendre à réinventer ses postures et à se re-situer responsablement sur son territoire pour désenfumer son écosystème. Exercice bienveillant, puisque, sans le savoir, c'est en se projetant dans la réussite, médiatisée par les réseaux culturels dominants, que le collectif haïtien, dans sa majorité, alimente lui-même par ses interactions et rétroactions médiocres avec son environnement, le fumier qui pollue et shitholise son territoire. Ce qui le pousse à désensorialiser son existence pour y survivre ou à se déraciner, en résiliant ses devoirs envers son pays, pour le fuir et se projeter vers d'autres ailleurs plus cléments.

Ensuite, c'est une vertu stratégique ; puisque l'apprentissage, résultant du désenfumage de l'écosystème local, permettra aux acteurs stratégiques haïtiens d'approprier plus contextuellement les leçons de l'expérience chaotique de la démocratie, qu'ils ont erratiquement pilotée entre 1986 et 2025. Selon nous, une telle appropriation saura faire prendre conscience aux groupes dominants haïtiens, mais aussi aux acteurs sociaux qui se projettent sur les ailes de l'errance de leur succès, de l'urgence de régénérer leurs postures. Car, par leurs états mentaux déviants, ils créent les boucles de récursivité, comme autant de sous-processus locaux, qui alimentent le processus de l'attrition stratégique de ce pays dépossédé qu'est Haïti. Pays dont les groupes dominants ont liquéfié la souveraineté pour leur réussite dans les rêves blancs d'ailleurs. Et comme ce sont les postures d'insignifiance, de mécréance, d'irresponsabilité et d'indignité des groupes dominants haïtiens qui verrouillent l'écosystème de ce pays sur la trajectoire de son invariante errance et déshumanisent sa population, savoir comment se régénérer de ces postures indigentes est manifestement une projection stratégique vers d'autres trajectoires pour une possible réhumanisation. C'est donc une démarche vertueuse que de proposer de débiaiser l'enfumage qui brouille l'horizon éthique de l'écosystème haïtien, maintenant ainsi la population sur les pas des failles communicantes et des fumiers à succès que sont les réseaux académiques et culturels haïtiens.

2. Magnifier l'héroïsme de l'insolence

En effet, drapés dans leur anoblissement culturel, gage de leur asservissement par la géostratégie de la globalisation, les groupes dominants haïtiens, dans leur structuration en réseaux politiques, économiques et académiques, fabriquent, à perte de sens, un terrifiant processus d'ignorance collective. Cela peut sembler paradoxal que des acteurs académiques et culturels, détenteurs de savoir, participent à la fabrication de l'ignorance. Mais c'est pourtant la grégaire réalité de l'environnement haïtien. Rappelons que l'ignorance collective est un des composants de cet état d'indigence que nous cherchons à caractériser, tant en Haïti qu'ailleurs dans le monde. État méconnu, notamment en Haïti, puisqu'ici l'ignorance est assimilée à une absence de savoir, alors qu'elle est plus stratégiquement un outil de perversion, de domination, d'instrumentalisation et de déshumanisation. C'est d'ailleurs le but de cette tribune : expliciter le repère dans lequel prend forme l'invariante déshumanisation de la population haïtienne, alors même que ses réseaux culturels et académiques brillent de tous les feux de la réussite surs les théâtres mondiaux. Il y a bien une forme d'ignorance stratégique derrière l'entêtement médiatique à célébrer le rayonnement culturel d'un pays dont les institutions sociales et étatiques se désintègrent dans une purulence qui indigne la conscience humaine.

Dans ce contexte l'ignorance collective haïtienne est bien stratégiquement produite par les réseaux culturels et académiques de ce pays, puisqu'elle est à la fois le vecteur qui oriente l'errance de la gouvernance stratégique haïtienne, et le moteur de l'impuissance du peuple haïtien devant l'invariance de son exploitation et de sa déshumanisation. Faire obstacle aux acteurs anoblis, qui pilotent ce processus d'ignorance collective, relève d'une forme d'insolence héroïque qu'il convient de partager et de magnifier.

Magnifier l'insolence comme un héroïsme nous donne loisir de promouvoir sa vertu auprès de ceux et celles qui ne comprennent pas encore combien celle-ci intervient dans la formation de la pensée critique, ô combien nécessaire à l'innovation de la connaissance et au bon fonctionnement de la démocratie (Daniel Innerarity, Démocratie et société de la connaissance, 2015, PUG). Pour ce faire, commençons par rappeler, à ceux et celles qui sont curieux, le mot de Michel Fabre qui, dans la préface du livre de Michel Meyer, L'érotisme des problèmes : L'apprentissage de la philosophie au risque du désir, écrit que l'insolence est une forme de « questionnement intempestif qui conteste l'autorité des habitudes et les habitudes d'autorité (1) ». Il y a donc dans la démarche défiante, contestataire et provocatrice de l'insolent un goût certain pour « le paradigme de la problématisation ». Paradigme, au demeurant, prédominant dans la formation de l'esprit scientifique, puisque, selon Gaston Bachelard, « C'est précisément le sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique » (Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, 1934, p.17).

Bien ignorants sont donc ceux et celles qui croient que l'insolent n'est qu'un emmerdeur professionnel, un caillasseur impénitent, un arrogant aigri qui passe son temps à trouver des puces dans les cheveux des bien-pensants, pour compenser son manque de rayonnement. À la vérité, d'un point de vue philosophique, l'insolent est celui qui prend « la liberté de questionner là où les réponses s'imposent d'elles-mêmes et où il n'est pas décidément question de les mettre en question (2) ». Il y a donc une noblesse certaine dans la posture de l'insolent, puisqu'il se donne la mission de défier l'ordre culturel, qui impose à l'opinion l'autorité de son rayonnement pour servir, sans l'assumer, l'ordre économique et politique dominant qui déshumanise au nom du profit.

C'est justement la reconnaissance de la noblesse de sa posture qui pousse l'insolent à s'inviter dans les débats politiques, académiques et médiatiques où la pensée critique et éthique sont habituellement maintenues en quarantaine. Fier de son armure éthique, que les insignifiants anoblis perçoivent comme une aigreur, l'insolent s'autorise à contester les discours et les écrits des politiques, des médias et des experts en dénonçant « les faux-semblants » et les impostures de leur consensus, en cherchant à « rétablir les véritables hiérarchies de valeurs » qui sont occultées au nom de l'insignifiance culturelle. L'insignifiance culturelle est cette posture d'enfumage par laquelle ceux et celles, qui sont investis d'autorité et parés de rayonnement, se complaisent à poser les problèmes, toujours de manière à minima, dans le sens d'une simplification abrutissante qui conforte leurs intérêts et protège les réseaux d'entre soi à qui ils doivent leur renommée. Ce faisant, de par leur influence sur l'opinion publique, ceux et celles, qui sont anoblis par la géostratégie de l'asservissement, assument le risque d'induire dans l'ignorance toute une collectivité qui a appris, hélas, à voir le monde à travers le prisme enfumé de cette réussite et de cette renommée, fabriquées à dessein comme attracteurs d'insignifiance. C'est face à cette insignifiance anoblie que l'insolent brandit l'étendard de ses colères intelligentes, de ses aigreurs éthiques, en contestant la manière dont les éditorialistes, les analystes, les experts publicistes anoblis posent les problèmes sociaux et politiques. « L'insolence est donc le langage de l'initié qui conteste l'autorité (3) », dans son absence de légitimité, d'intégrité et de probité.

Cette nouvelle incursion dans la pensée insolente est mise, dans cette tribune, au service de l'éthique de la problématisation. Ainsi, en venant importuner les lecteurs et lectrices avec cette problématique, dont certains n'en ont rien à foutre, nous cherchons à éveiller, chez ceux et celles qui sont curieux, « le désir des problèmes, la puissance d'oser questionner [l'évidence de] la réalité (4) », et un certain sentiment de solidarité envers ceux et celles qui s'entêtent, au prix de grandes privations, à défendre l'héroïsme de la pensée critique.

3. L'anoblissement comme vecteur de propagation d'enfumage incandescent

Avant d'en venir au fait principal sur lequel porte cette tribune, examinons un exemple concret, dans l'écosystème haïtien, de la manifestation du processus de l'anoblissement comme vecteur de propagation de l'enfumage et foyer de fabrication de l'ignorance collective. Récemment, le partenariat mondial pour l'éducation (GPE) a annoncé la nomination de Nesmy Manigat comme envoyé de haut niveau et conseiller pour l'éducation au sein du (5).

Or, Nesmy Manigat fait partie de ces nombreux universitaires haïtiens qui ont été anoblis par les institutions internationales et qui ont apporté leur rayonnement pour le triomphe du banditisme légal en Haïti en 2011. Il a occupé à deux reprises le poste de ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle d'Haïti, d'avril 2014 à mars 2016, puis de novembre 2021 à juin 2024. Son passage a été à chaque fois marqué par de grands scandales de corruption. Il y a eu d'abord le Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO) qui s'est avéré être, « à l'échelle nationale, une vaste opération de gabegie administrative, de corruption (6) et de détournement de fonds publics (7) au bénéfice des ayants droits et des supplétifs du pouvoir néo-duvaliériste » (8) . Puis, il y a eu les malversations au niveau du fonds national de l'éducation (FNE), ce qui a nécessité l'intervention de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) (9). Sur le site de l'Institut International de Planification de l'Éducation de l'UNESCO, nous pouvons lire ceci : « Au cours des douze dernières années, le système éducatif haïtien s'est détérioré, avec des inégalités croissantes dans les écoles et la fermeture de nombreux établissements. Ce déclin a été attribué à la corruption systémique et au népotisme au sein du gouvernement. L'Unité de lutte contre la corruption a finalisé des rapports exposant diverses infractions : détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, etc. » (10).

Faut-il préciser que, de par son nouveau rôle au GPE, Nesmy Manigat devient de fait un acteur stratégique international de premier plan dont les décisions influeront sur l'orientation de la gouvernance nationale du système éducatif haïtien ? Devra-t-on s'étonner de voir que la majorité des acteurs privés et publics du monde universitaire et éducatif haïtien lui voue une allégeance inconditionnelle ? Et ce, malgré ses passifs de corruption avec le PSUGO et le FNE, et son soutien zélé, comme ministre à deux reprises et directeur de cabinet de premier ministre, au régime néo duvaliériste qui a plongé Haïti dans cette gangstérisation étatique.

Pour comprendre que cet anoblissement international est bien un enfumage conçu pour faire errer la gouvernance stratégique nationale haïtienne, il suffit de se rappeler le cas de Léon Charles. Celui-ci après avoir assuré, comme Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti, l'échec de l'institution policière face aux gangs armés (11), avait été promu Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des États Américains (OEA)(12), et a occupé ce poste jusqu'en février 2024. Donc il y a bien une stratégie d'anoblir internationalement tous ceux et toutes celles qui ont œuvré et contribué à la shitholisation d'Haïti. Pour ceux et celles qui doutent encore de l'effectivité de ce processus d'enfumage, nous pouvons citer le contre-exemple de l'ambassadrice Myrtha Desulme qui a été rappelée de son poste à l'OEA, en guise de sanction, par le pouvoir haïtien (13), sans doute sur ordre de Washington, parce qu'elle avait osé défendre l'intérêt d'Haïti, en exigeant de prioriser le rétablissement de la sécurité en Haïti (14), alors que le pouvoir actuel et l'OEA cherche à privilégier une aide humanitaire et la préparation des élections avec les gangs armés. Ce qui tend à prouver que pour accéder et/ou conserver un poste officiel en Haïti, il faut ne jamais prioriser l'intérêt d'Haïti.

Il nous a semblé pertinent, pour une meilleure compréhension de la raisonnance de la suite de notre tribune, de mettre en relief le rôle de ce processus d'anoblissement international dans l'enfumage de l'écosystème haïtien.

Chaque fois qu'Haïti sort d'une catastrophe qui a été provoquée ou exploitée par la géostratégie de la déshumanisation, celle-ci s'active d'anoblir quelques-uns des plus soumis, flexibles et serviles des Haïtiens pour laisser à la population l'illusion que malgré la détresse collective, quelques-uns peuvent accéder à la réussite. Il suffit de se mettre sur les traces des fumiers qui font errer la trajectoire de la gouvernance stratégique nationale. Telle est la fonction de ce processus d'anoblissement : verrouiller la population sur cette insignifiance culturelle qui nourrit son ignorance et conforte son impuissance devant son errance.

Ceci étant posé, nous allons, dans le second acte, illustrer quelques-uns des biais que produisent les acteurs influents des réseaux académiques et médiatiques haïtiens, dans leur rôle d'insignifiants anoblis et producteurs de cette ignorance collective qui donne à Haïti ses attraits de shithole.

Erno RENONCOURT

Autres Références et Liens

1. Michel Fabre, Préface du livre de Charbonnier, Sébastien. L'érotisme des problèmes. ENS Éditions, 2014

2. Ibidem.

3. Ibidem.

4. Ibidem.

5. globalpartnership.org

6. alterpresse.org

7. collectif-haiti.fr

8. lenational.org

9. lenouvelliste.com

10. etico.iiep.unesco.org

11. share.google

12. missionhaiti-oea.org

13. rhinews.com

14. lenational.org